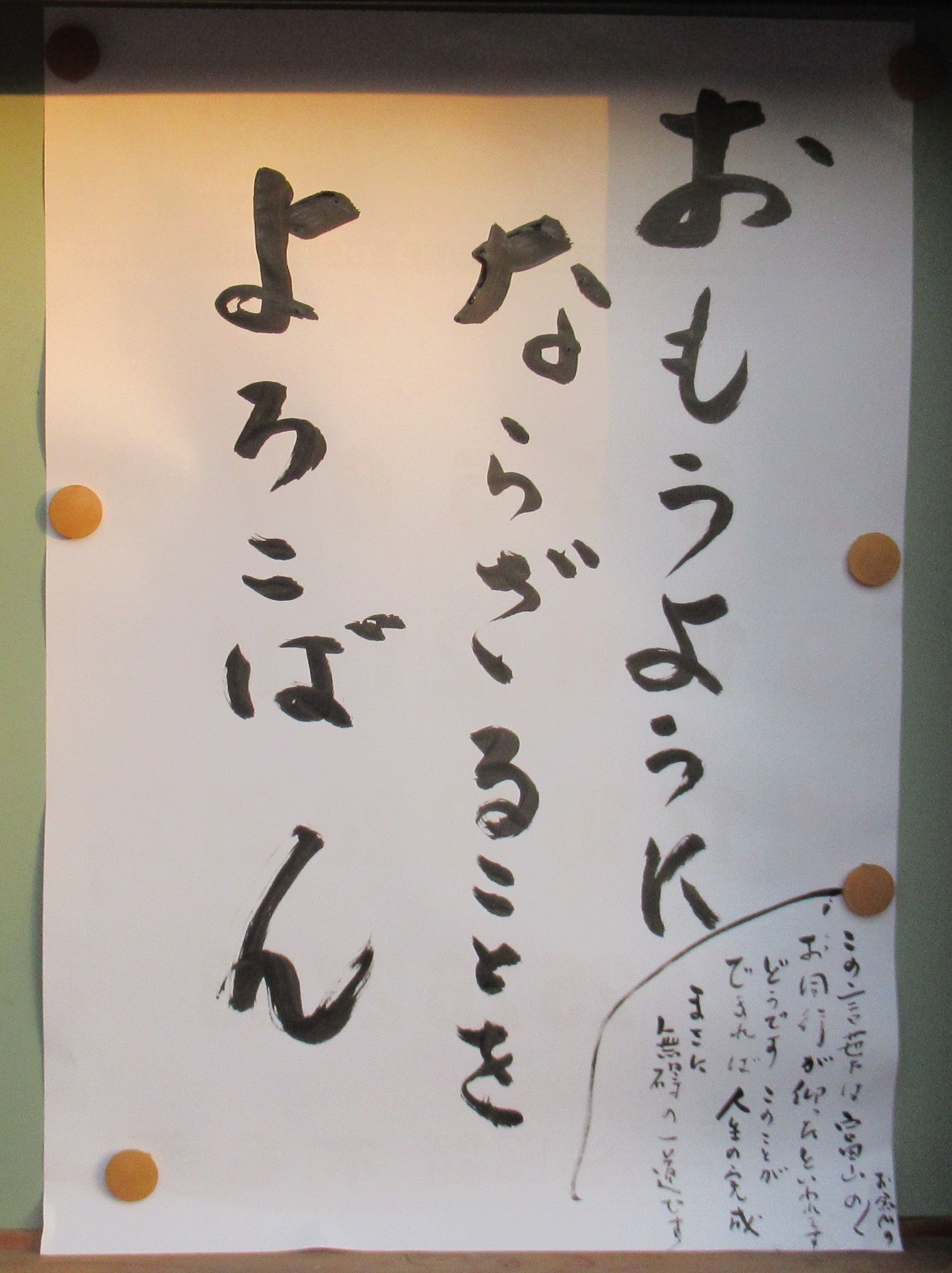

上宮寺山門前掲示板の令和8年1月の言葉です。

これからが

これまでを

き め る

藤代聡磨先生

これから何を

目指して生きるのか

その目指す方向によって

いままでの歩みに意味が

あるものになってくる

いや意味があるものにしていく

ものをこれから目指しましょう

南 無 阿 弥 陀 仏

二〇二六年正月

合 掌

ブログ一覧

令和7年除夜会・令和8年修正会法要営まれる

令和7年12月の掲示板

令和7年報恩講法要が営まれる

境内も紅葉から落葉へ進み親鸞聖人像の後ろのイチョウも黄色く染まった、11月25日と26日に2025(令和7)年の報恩講法要をご講師に広島県の刈屋光影先生をお迎えし、例年のごとく多くの門信徒の方々にご参詣のもとでお勤めいたしました。

報恩講とは。親鸞聖人は、その生涯をとおして阿弥陀さまの「われにまかせよ そのまま救う」とのよび声をきき、名号によるお救いを真実のみ教えとしてお示しくださり、私たちもそのみ教えに出遇わさせていただきました。多くの方がこの真実のみ教えを喜び、先人たちが親鸞聖人ご命日の法要を「報恩講」として脈々と受けついで、700年超える歴史の中で、今日まで大切のお勤めしてきました。真実のみ教えをお示しくださった親鸞聖人に感謝し、阿弥陀さまのお救いをあらためて心に深く味わさせていただく、一年でもっとも大切な法要が報恩講であります。 合 掌

令和7年11月の掲示板

第27回門信徒研修会行われる

第26回門信徒研修会が令和5年10月14日(火)に行われました。当日は午後から雨の予報でしたが曇り空ながら幸いなことに一日雨に降られることもなく、観光バスで25名が参加しで次の経路で無事に行われました。

上宮寺ー阿弥陀寺(坂東市)参拝ー海鮮茶屋末廣(昼食)ー道の駅常総ー上宮寺

屈施龍山阿弥陀寺(坂東市長須4359-1)

弥陀寺に参拝(正信念仏偈を読教)し、ご住職より阿弥陀寺の縁起、屈施龍山の山号の出所や境内にある珠数の菩提樹について親鸞聖人とのかかわりなど資料を頂き、お話を頂きました。

阿弥陀寺の由来

屈施龍山阿弥陀寺は親鸞聖人の御旧蹟寺院である。阿弥陀寺はもと三輪宗の寺院で、大化5年3月に恵鎮法師が開かれたのであるが、当時は猿島院長洲寺と号していた。ところが9代の住職澄恵法師が弘仁3年8月に伝教大師に帰依したため天台宗になり、それから15代の住職覚円大僧都が、貞応2年8月26日に親鸞聖人にお目にかかって他力易行の信仰を聴聞し、立ち所に信楽開発したため聖人のお弟子になり、名を歎喜坊安養、寺号を屈施龍山阿弥陀寺と改めるに至り、それより子孫浄土真宗の法燈をつなぎ現在25世が受け継いでおられるそうです。(阿弥陀寺の由来は阿弥陀寺様のパンフレットより抜粋) 合 掌

令和7年10月の掲示板

令和7年9月の掲示板

令和7年8月の掲示板

令和7年7月の掲示板

令和7年6月の掲示板

令和7年5月の掲示板

令和7年4月の掲示板

ツツジなどが咲き始めています

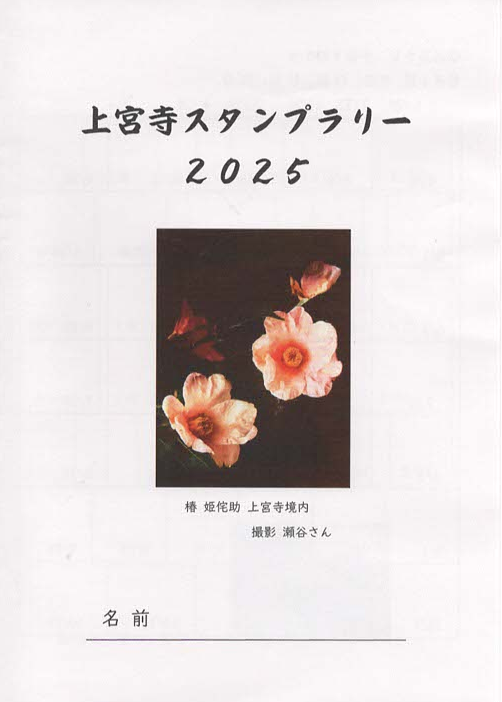

2025年度のスタンプラリーを始めます

4月1日より2025年度の上宮寺スタンプラリーを始めます。

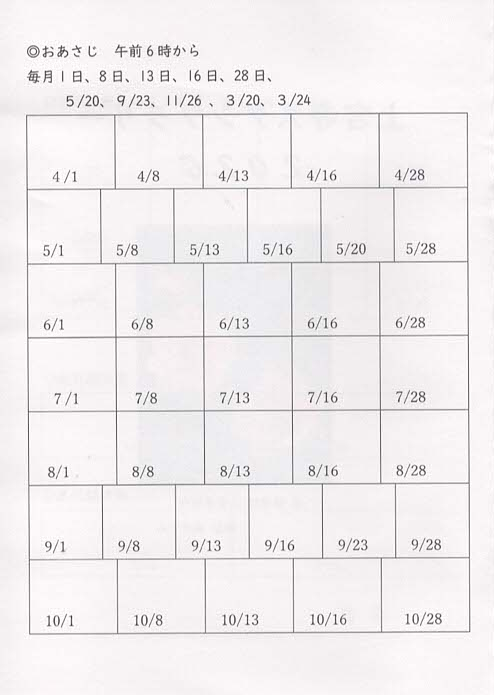

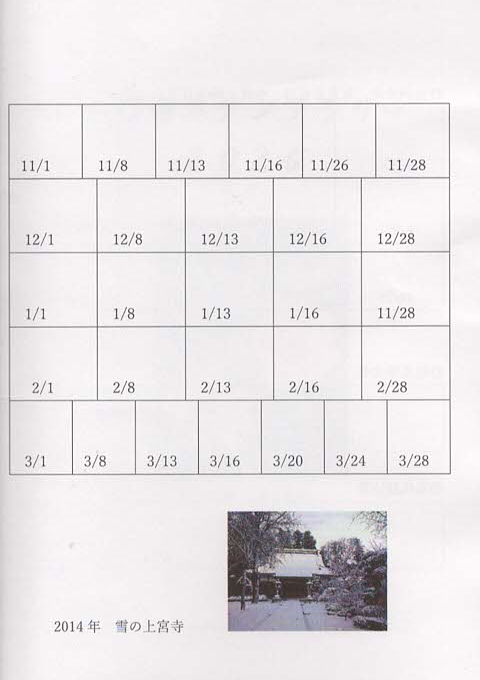

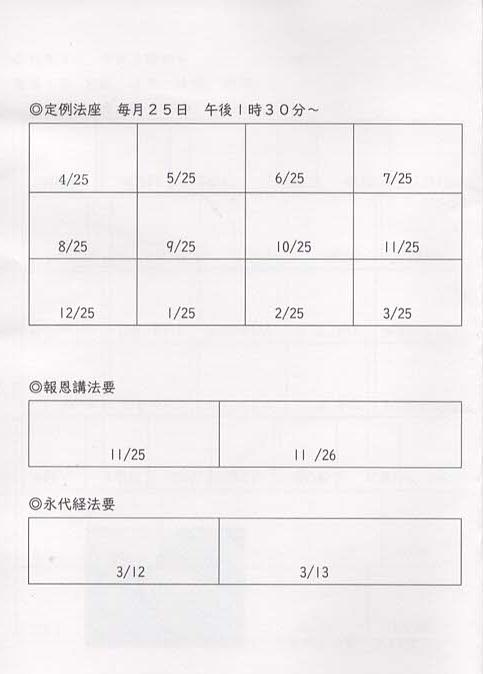

上宮寺では、ここ数年毎年実施してまいりましたが、2025年度も引き続きより多くの皆様に各種行事にご参加いただきたく、「おあさじ」と「法要・法座」を一緒にいたしまして、スタンプラリーを実施してまいります。いつからでもご参加できますのでより多くの皆様が1回でも多くお参り下さいますようご案内申し上げます。

なお、予定日につきましては、年間行事予定表のページまたは、以下に示すスタンプラリー台紙をご参照願います。ご参加いただいた参拝日ごとにスタンプを押して、より多くの方に上宮寺にご参拝していただき、阿弥陀さまとご縁を結んでいただければと思っております。 合 掌